「都幾點了,還不回家?」「媽,我都幾歲了,你不要老是管我?」「都幾點了,還不回家?」「你到底有沒有在聽我講話!」「你已經講了幾百遍了,我都會背,不要在唸了!」

這些親子間的對話是這麼的耳熟能詳,就如同有不少爸媽會來和我說:「心理師你跟我兒子說,如果他都做到,我就不會一直念」,當然也會有不少孩子跟我說:「心理師,你跟我爸媽說他這樣一直念,我就更不想做」,這樣的對話好像陷入一種無力的循環中,所以,有不少父母會問說:「可以教我如何與孩子溝通嗎?」

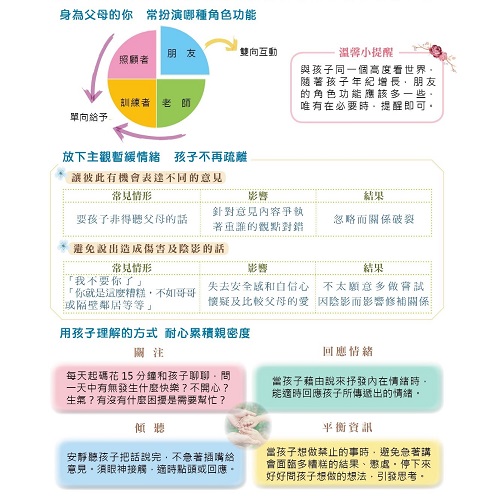

開始談親子溝通的技巧之前,我習慣先說親子關係,如果你常常覺得你們的親子溝通常陷入一種無言的僵局或是火爆場面,或許此刻你需要靜下心來思索你們關係發生什麼問題?一個簡單的方法是,想想你最常在父母的角色中扮演什麼功能?是照顧者、訓練者、老師還是朋友,這當中功能的最大差異在於單向的給予還是雙向的互動多,通常照顧者、訓練者和老師的功能,都是單向的給予多過雙向的互動。然而,隨著孩子年紀越來越增長,應該多些朋友功能,此刻,我都會給父母一個小小建議,蹲下來和孩子同一個高度,看看孩子的世界,你需要多點時間聽聽孩子所看到的世界,唯有在必要的時候,提醒他,這就是朋友的功能。

進一步談親子溝通時,注意二個重要的原則:(1)親子溝通最重要的不是要爭輸贏,而是讓彼此有機會表達出不同的意見:不少人在和孩子溝通時,往往抱持著不是意見交流,而是一種你非得聽我的心態;仔細想想,當你的內心只想說服對方時,專注的焦點早已悄悄轉移到溝通的意見內容上,努力找尋對方觀點的破綻,反覆思索如何爭贏對方,漸漸忽略彼此之間的關係,形成關係破裂。(2)雖然我常說,關係難免會有衝突,也不用害怕衝突,只是要懂得修補關係,但是有些話卻不要說出,形成傷害和陰影:「我不要你了」,這往往會讓孩子很沒有安全感,不論是多大的孩子都是一樣,一旦失去對父母的安全感,日後要修復是困難的;「你就是這麼糟糕(爛),不如哥哥或隔壁鄰居的王小明等等」。這往往會讓孩子失去自信心,不太願意多做嘗試,甚至,懷疑起父母對自己的愛是一種比較有差異的,形成某道陰影,往往在關係的修復中深深影響著。

以下幾個小技巧供大家參考,做為親子溝通時的提醒:(1)關注:請記住,冰凍三尺絕非一日之寒,關係破裂絕非一次的溝通,每天起碼花15分鐘和孩子聊聊,這是一種習慣的培養,也是關係中親密度的累積,可以先問問孩子這一天中有沒有發生什麼快樂的事情?不開心的事情?或是生氣的事情?也可以問問孩子有沒有什麼困擾是需要你幫忙的?親子關係中親密度的累積是很重要的,他是關係衝突之後修復的關鍵。(2)傾聽:當孩子想要表達自己的意見,或分享自己的感受時,最重要的一個小原則,是靜靜的聽孩子把話說完,不急著插嘴給意見;也要讓孩子覺得你是很願意且專注地,這時眼神的接觸是不可或缺,這也是拉近親子關係的最好方法,想想你有多久沒有好好看著你的孩子聽他說話,專注的傾聽還包含適時的給予點頭或回應,讓孩子願意多做分享。(3)回應情緒:好多時候,我們在聽孩子講話,總是不等他說完就急著給意見,這往往是一種反效果,不少人藉由說話,其實是想抒發內在的情緒,而抒發情緒最重要的是有機會把憋在心裡的話一次講完,當然,邊聽孩子說話的同時,能適時回應孩子所傳遞出的情緒非常重要。(4)給出平衡的資訊:身為父母常常會有種習慣,當不想要孩子做某些事情的時候,總會把做這件事情會產生多糟糕的結果講的很多,甚至會伴隨很多的懲處,但這往往忽略孩子想做這些事情的動機,換個角度想,孩子甘願冒著被你懲處的風險都要做,這當中一定有個很強的拉力吸引著他做,停下來好好問問孩子,怎麼那麼想做這件你禁止的事情,一定會引發些不同的思考。

最後,一定要記住,在和孩子溝通的過程中,有時聽到孩子的某些回應,總會勾起自己的憤怒,這時,你唯一能做的是離開現場,別再談了,因為帶著情緒的溝通,孩子往往會被那強大的情緒張力給嚇到,無法聽進去你所想表達,相同的你也會因為孩子的反擊而愣住,進而更加用力的反擊回去,陷入了一種衝突溝通的惡性循環中。

我相信在親子關係中,溝通是我們永遠都要學習與面對的功課,只要將心中的愛用孩子能感受理解的方法傳遞出,才是最好的親子溝通!!